OMO2025プランナーズレポート

コースプランナー 柳下大

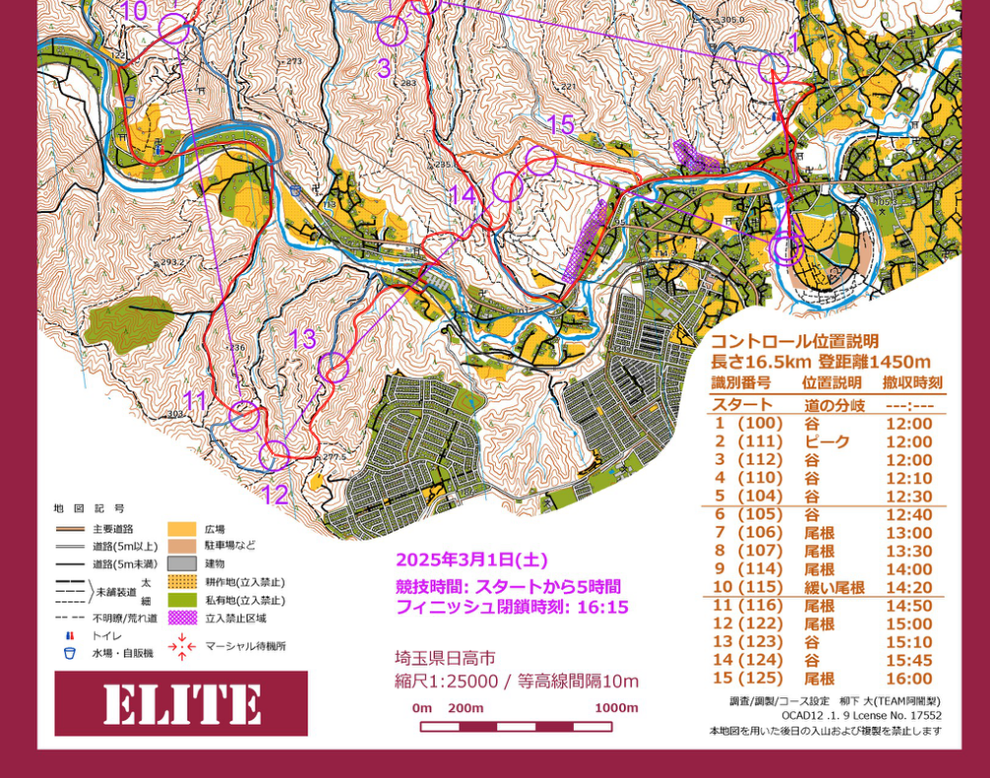

OMO2025ご参加ありがとうございました。前回の日高エリアでの開催ではコンパクトな範囲で縮尺も1/20000でしたが、今回は1/25000に戻しエリートクラスは新範囲として高麗川を挟んで南側のエリアを加えました。また、西側も今までより1本奥の尾根まで拡大しています。レギュラークラスは比較的オーソドックスなコースレイアウトですが、エリート同様に今までCPを設定していない場所をなるべく選びつつ、ルート選択も複数あるようにコースを設定しました。

各クラスについて上位選手のルートを交えながらコース設定者の解説を以下に記します。ルート図は赤が優勝選手のルートで、青・オレンジが2位の選手あるいはコース設定者の想定した別ルートです。

エリート

1-2 ルート選択が大きく分かれる設定としました。直線的なラインは急峻な尾根谷でアップダウンが多いため、南北いずれかへの迂回が現実的な選択肢になります。北回りはまず登ってトレイルへ出て、尾根を迂回するのが推奨ルートになります。南回りは国道までの大迂回(赤)あるいは15の北側のトレイル経由(オレンジ)など選択肢が多いです。比高は北回りより少なく、若干早いと想定しました。南回りはアタック自体難しくないですが、似たような枝地形が手前にいくつかあるため、林道上で現在地を把握することが重要になります。結果、赤ルートは優勝の小牧選手が圧倒的な走力の21分台、他の上位者ではオレンジルートは27分程度、青ルート32分程度で総じて5分ほど南周りのほうが早かったようです。

青:距離3.8km/登り300m

オレンジ:距離3.5km/登り210m

赤:距離4.1km/登り160m

ルート距離と比高を見ても青より赤、オレンジのほうが優位でした。

3-4 尾根ルート(赤)が主で、少数ながら谷ルート(青)もいるかなと想定したのですが、聞いた限りではいなかったようです。谷ルートはアタックが容易ですが、谷まで下りすぎるため時間がかかると皆さん判断したということでしょう。

4-5 北周りの尾根からのアタックと、南周りの谷からのアタック。ここは二手に分かれました。同等を想定しましたが、後者のほうが2分程度早かったようです。

5-6 トラバースで尾根からのアタックと谷におりて迂回登り返し。前者のほうが距離が短くほぼ同等か若干早いと想定しますが、枝尾根に迷い込むリスクもあります。

7-8 赤の鎌北湖ルートのほうが若干早い想定でした。青ルート案外多くタイム差もそれほどなかったようでした。CP付近手前はトリッキーな緩斜面で、こういった地形の読み取りもエリートの課題としています。

8-9 大きなルートの違いはありませんが、前半後半でルート選択があります。最後は枝分かれする尾根辿りとなりますが、エリートクラス参加者は概ね無難にこなしたようでした。

9-10 ルート選択がわかれます。距離は尾根ルートが短いですが急登あり、谷ルートは林道でペースが上げやすい。同程度になればと思ったのですが、実際は谷ルートのほうが2分程度早かったようです。

10-11 前半でルートがわかれますが、多くの選手は西に出たようです。林道は離れて尾根へ上る地点の把握がきちんとすることで別の尾根に入ってしまうリスクを抑えることができます。

11-12 ショート区間ですが、谷ルートと南側の尾根道に一旦出るルートに分かれました。CP周辺は少し複雑な地形ですが、南側の尾根道でリロケートできるので難易度はそれほど高くないかもしれません。

13-14 尾根越えと東へ迂回の2通り選択肢を設けました。ここもほぼ同等だったらよかったのですが、ここも迂回のほうが早い結果となったようでした。

レギュラー

S-1 誤って民家の敷地に入らないようルートの選択肢を絞り込んでいます。青ルートのトレイルでCPのすぐ東側のピークまで行けるので易しい設定と考えていたのですが、案外大きなミスが多かったようです。まず序盤ということもあり、縮尺に慣れておらず入り口をスルー(優勝の千保選手の赤ルートも該当)という事例もいくつか聞きました。さらに地形が尾根~トラバース~谷~尾根へと変化が多く分岐も多いことが、間違いを生みやすかったと分析します。地形の読み取りと方向の確認はやはり大事ですね。

1-2 定番エリアということもあり、今まで設定していない位置をCP2としました。レギュラーとしてはやや難しい位置となったかもしれません。ルートは谷を横切る&尾根を迂回する選択肢としました。CPは尾根の中央ですが、横から入ると高さの把握が難しいため、意図的に尾根の上方から下るあるいは下方から登る(エイミングオフといいます)のもテクニックの一つです。

3-4 北の尾根ルートと南の車道利用ルートを想定しました。車道ルートで谷から登るほうがナビゲーションは易しいと思います。タイムは大きな差はない結果でした。

4-5 コース上最もロングレッグで、大きくルートが分かれる設定としました。大まかに3ルートに分かれると思います。想定では尾根を登り返し、トレイル経由(オレンジ)が最速で、一見良さそうな林道(赤)は実はアップダウンがあり距離も伸びます。また、北回り(青)はかなり距離が伸びますが、比高は抑えされるので林道ルートよりは早いと想定しています。

オレンジ:距離3.6km/登り290m

赤:距離4.2km/登り310m

青:距離3.9km/登り300m

6-7 CP手前の地形がトリッキーで要注意です。実は初回開催時にエリートクラスのCPとしていますが、当時は地形図ベースで等高線表現が粗く難解なCPでした。基盤地図情報の等高線(精度はあがっている)で、みなさんどう感じたでしょうか。

7-8 大きくルートが分かれる設定としました。上位選手は谷を選んでいますが、オフトレイル区間が長いためトレイルで迂回するルート(青)も選択肢のひとつだと思います。

8-9、10-11-12 エリートクラスと共通なのでタイム比較ができます。

総括

エリートクラスは優勝設定タイムが3時間30分の設定のところトップタイムは3時間29分33秒でほぼぴったりでした。また競技時間内完走は9組で出走18組に対し完走率は50%で昨年より大幅な好結果になりました。レギュラークラスは完走61/132組で完走率は46%で昨年より低い結果となりました。少しCP2,7など少し難度の高いCP設定もありましたが、S-1で想定以上ロスが多くかった影響がありそうです。撤収時間は完走ペースに対し特に前半ではゆとりを取っていますが、それでもスタート時間が後半の選手ほど影響があるという点が悩ましいところです。

ルート選択についてタイムを見ると総じて大きく迂回しても外れはないという印象を受けました。地形が険しいこともあり、今回はまっすぐ山を突っ切ると早い!という設定はあまりできなかったと感じていたのですが、それが明確に出た結果でした。また、これは意図したわけではなかったのですが、起伏のある尾根上のトレイルよりも谷沿いの車道や林道のほうがスピードが上がるという傾向が多いという結果でした。次回の開催ではより良いバランスに設定していきたいと考えています。

次回のOMOもお楽しみに!